第16回 禁断の「あの言葉」で、子どもを夢中にさせる漢字ドリルとは?

みなさん、こんにちは!

最近、「忖度(そんたく)」という言葉を使いたくてウズウズしているヤスコです。

国会のニュースで、不本意なお茶の間デビューを果たしてしまった「忖度」ですが、意味を辞書で調べてみると「自分なりに考えて、他人の気持ちをおしはかること」。今年の流行語大賞にノミネートされるんじゃないかしら。夫なんか会社で「課長のお財布事情を忖度して、安めの居酒屋を予約しておきました」なんてジョークを飛ばしているみたいですよ(苦笑)

というのは大人の世界の話ですが――、実は今、子どもの教材業界でも「ある言葉」の登場に激震が走っているのです。(あらかじめ断っておきますが、ヤスコは大真面目です!)

■発売1カ月半で100万部を超えた『うんこ漢字ドリル』

問題の全例文に「うんこ」という言葉が盛り込まれた『うんこ漢字ドリル』が、今飛ぶように売れているのだそうです。(まぁお下品ね、と眉をしかめる前に…まずは童心に返ってお付き合いくださいね!) 内容はいたってマジメな学習参考書なんですが、例文にあの言葉が入るだけで、とてつもなくシュールで笑える世界が広がるんです。

とにかく、実際の例文を見てみましょう。

・うんこに えんぴつを 〈いっ〉本 つきさした。

【答え〈一〉】 小学1年生用

・うんこの〈まった〉く新しい使い道をひらめいた。

【答え〈全〉】 小学3年生用

・極限まで自〈こ〉を追いつめてうんこをする。

【答え〈己〉】 小学6年生用

なんということでしょう。匠の技により、退屈だったはずの漢字の学習が見違えるような爆笑の時間に。ツイッターなどでも、男の子を持つ親御さんからは「漢字練習に夢中になっている、音読までし出した」などと喜びの声も上がっています。

■出版社の社長「わたしも勉強がキライだった」

産経WEST(5月28日)によると、『うんこ漢字ドリル』は、発行元である文響社の社長・山本周嗣さんが2年間温めてきた肝いり企画だったとか。山本さん自身も子ども時代は勉強がキライで、「教育をエンターテインメントにしたい」と考えていたそうです。

ドリルには「おうちの方へ」という前書きがあり、そこからは山本さんの真摯な情熱が伝わってきます。少し長いので、要約して以下に紹介しますね。

――漢字を効率よく覚えるには、「くり返し書くことが大事」と言われていますが、それは子どもにとって「学習」ではなく、集中力の続かない「作業」になってしまいます。「うんこ」という言葉は、大人は忌避しがちですが、子どもにとっては気持ちが盛り上がり、口にするだけで楽しくなる「魔法の言葉」です。このドリルで勉強は楽しいものだと知ってもらい、笑顔で机に向かえる子どもたちが増えることを願っています。

編集に関しても、食べたり匂ったりするような「生理的に受け付けない使い方」は避け、なおかつ、子どもを飽きさせないように色々な角度から「うんこ」が登場するように細心の注意が払われたそうです。

まさに、業界のタブーを破り、革新に挑戦するフロンティア! まぁ、言葉が言葉だけに賛否両論ありますが、本当に勉強がキライな子で他に特効薬がないならば、こういう手段も個人的には「あり」だと思います。

それに実は、ヤスコのママ友たちも興味津々なんですよね。でも、ちょっと躊躇しちゃって「まだ実物を見たことがない」って言うんですよ。だったら、みんなの気持ちを「忖度」して――、ヤスコが先陣を切って書店で買ってきちゃおうかな?(笑)

=================

【第1回】はじめまして、「ヤスコ」です

【第2回】オリンピックを境に「学校の授業」も変わる!?

【第3回】オリンピックを境に「学校の授業」も変わる!?(後編)

【第4回】東大を受験したロボットが、人間に勝てなかった「能力」って?

【第5回】東大を受験したロボットが、人間に勝てなかった「能力」って?(続編)

【第6回】一年のスタート、子どものやる気を引き出す「子ども手帳」はいかが?

【第7回】冬から増える「進路の悩み」への処方箋

【第8回】みんなの給食メニューを「民主主義」で決める!?

【第9回】学校授業、バージョンアップの詳細がついに明らかに!(前編)

【第10回】学校授業、バージョンアップの詳細がついに明らかに!(後編)

【第11回】春のお出かけで、子どもの「教科書アレルギー」を撃退!?

【第12回】新学期、オトナの本棚に「あえて」置きたい一冊

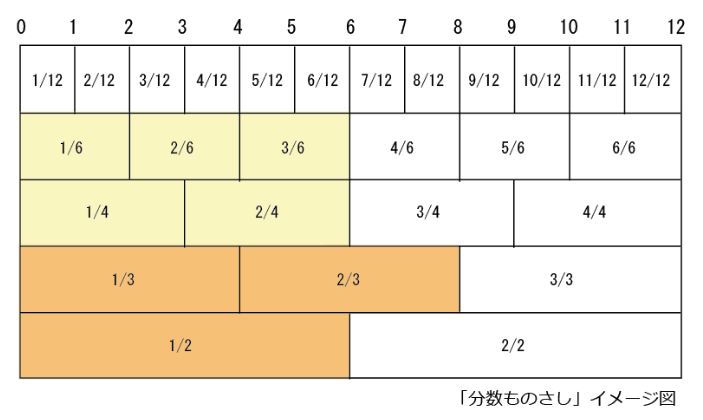

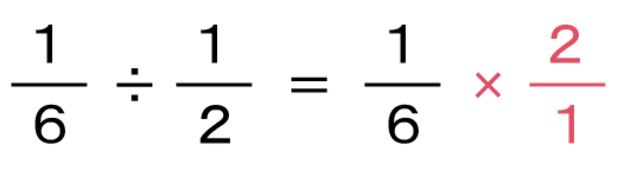

【第13回】小6の男子が考えた「分数ものさし」で、苦手な分数を一発攻略!

【第14回】ついうっかり勉強しちゃう!? ゲーム感覚で遊べる「学習アプリ」(前編)

【第15回】ついうっかり勉強しちゃう!? ゲーム感覚で遊べる「学習アプリ」(後編)

【第16回】禁断の「あの言葉」で、子どもを夢中にさせる漢字ドリルとは?

=================