漢字が覚えられない発達障害(書字障害・読字障害など)|チェックリスト付き

公開日:2025年4月10日

このコラムでは、漢字を覚えられない子どもに見られる発達障害について詳しく解説します。 また、それぞれの特徴や簡易チェックリスト、漢字を覚えられない子どもへの支援法についてもご紹介します。

お子さんの漢字学習に悩んでいる保護者の方はご一読ください。

漢字が覚えられない子どもの発達障害|特徴と簡易チェックリスト

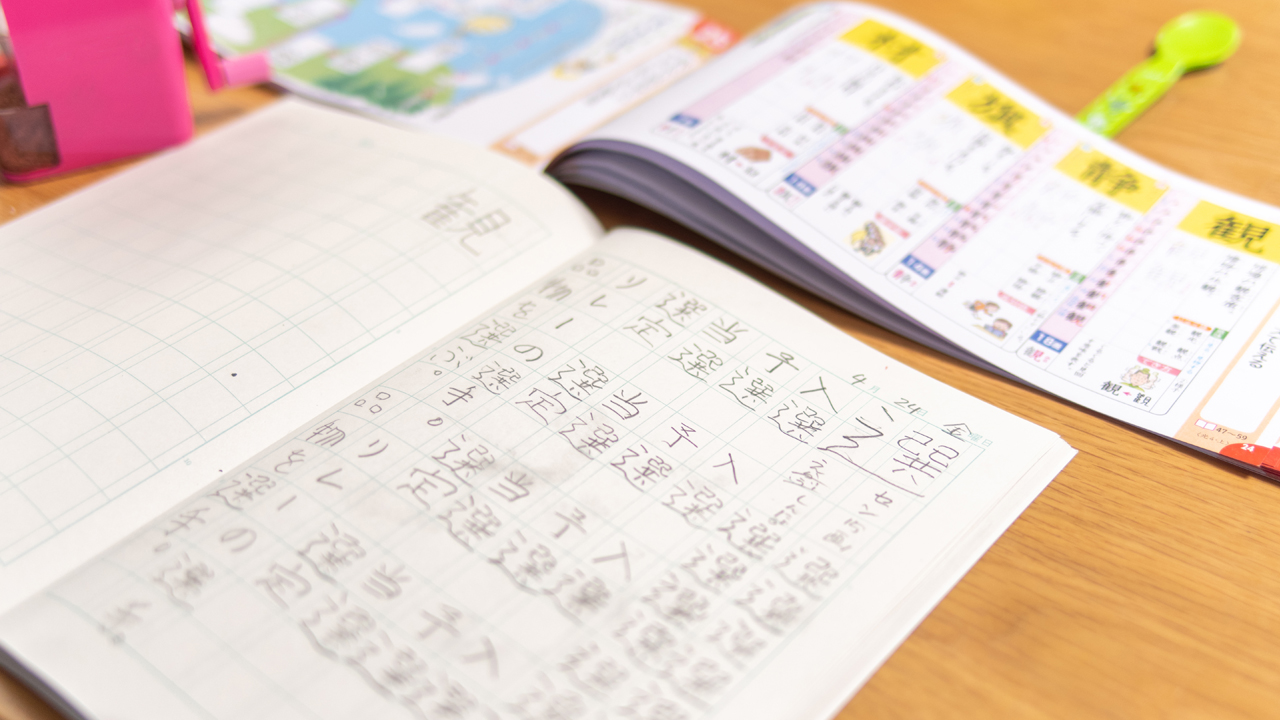

「漢字がどうしても覚えられない…」「何度も漢字練習をしているのにすぐに忘れてしまう…」このような悩みを抱えるお子さんは意外と多く、その背景には「発達障害」や「特定の認知特性」が関係している場合があります。

ここでは、漢字が苦手な子どもに見られやすい発達障害の特徴や関連する認知の弱さについて詳しく解説します。

また、簡単なチェックポイントも紹介するので、気になる点があれば早めのサポートや専門家への相談を検討してみましょう。

1. ディスレクシア(読字障害)

ディスレクシアは「読字障害」とも呼ばれ、文字を読むことに困難を感じる発達障害のひとつで、特に「漢字の読みが難しい」「文章の中で漢字を間違えて読む」「文字の形が似ている漢字を読み間違える」といった特徴がみられます。

たとえば「線」と「泉」や「持」と「待」など、見た目が似た文字を混同しやすい傾向があります。また、音読や黙読の速度が遅かったり、読んだ内容の理解が追いつかなかったりすることもあります。

ディスレクシアは知的発達とは無関係で、文字の読みのみに課題が集中するケースが多いです。

簡易チェックリスト【ディスレクシア(読字障害)】

| ✓ | ひらがな・カタカナや漢字の読み間違いが多い |

| ✓ | 似た形の漢字をよく混同する(例:「線」と「泉」、「持」と「待」など) |

| ✓ | 音読が苦手で読むスピードが遅い |

| ✓ | 音読中に文字を飛ばしたり、語順を間違えたりする |

| ✓ | 漢字の読みを覚えるのに人より時間がかかる |

| ✓ | 読んだ文章の内容理解が苦手 |

2. ディスグラフィア(書字表出障害)

ディスグラフィアは「書字表出障害」とも呼ばれ、書くことに困難を感じる特性です。

漢字を書く際に、形が崩れやすかったり、「へん」や「つくり」などの構成を飛ばして書く、画数を抜かしてしまう、バランスが大きく崩れてしまうなどの症状が見られます。

「漢字は読めるけれど、書くのが極端に苦手」というケースもディスグラフィアの特徴のひとつです。板書やノート写しが極端に遅く、書き写すうちに誤字や脱字が多くなることがあります。

本人は「正しく書こう」としているのにうまく書けないため、自己肯定感の低下や書くこと自体に強いコンプレックスを抱くことも少なくありません。

簡易チェックリスト【ディスグラフィア(書字表出障害)】

| ✓ | 漢字の形が崩れやすく、画数が抜けたり、順序が乱れたりする |

| ✓ | ひらがな・カタカナは書けても、漢字の書き取りが極端に苦手 |

| ✓ | 書き写しが遅く、板書やノート取りで時間がかかる |

| ✓ | 書いた文字が極端に読みづらい、またはバランスが悪い |

| ✓ | 「覚えているのに書けない」と本人が言うことが多い |

| ✓ | 書くこと自体に強いストレスを感じている |

学習障害の診断テストについてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「学習障害(LD・SLD)の診断テスト|症状別チェックリストをご紹介」

3. 注意欠如・多動症(ADHD)

ADHDの特性を持つ子どもは、注意力が散漫になりやすく、漢字学習の際にも集中が続きにくいことがあります。そのため、書き取り練習中に気が散ったり、うっかり違う漢字を書いたり、途中で課題に飽きてしまうこともあります。

また、ADHDの「衝動性」の影響で、早く終わらせようとして雑に取り組んだり、反復練習を嫌がる傾向も見られます。結果として、十分に練習していないまま「覚えられない」「すぐに忘れてしまう」といった状況につながりやすいです。

加えて、注意のコントロールが難しいため、テストでの漢字の書き間違いや見直し不足も目立ちやすくなります。

簡易チェックリスト【注意欠如・多動症(ADHD)】

| ✓ | 漢字の書き取りや練習中にすぐ気が散ってしまう |

| ✓ | 反復練習が苦手で「飽きた」と言ってやめてしまう |

| ✓ | 書き間違い、うっかりミス、画数や部首の抜けが頻発する |

| ✓ | テストなどで「ケアレスミス」が非常に多い |

| ✓ | 注意力が続かず、指示を聞き逃してしまうことが頻繁にある |

| ✓ | 落ち着きがなく、学習中に立ち歩く、他のことを始めることが多い |

4. 自閉スペクトラム症(ASD)

ASDの子どもは、興味や関心の対象に偏りがあり、漢字に対する興味が薄い場合、積極的に覚えようとしないことがあります。逆に、興味を持った一部の漢字だけを繰り返し書き続ける子もいます。

また、ASDの特性として、漢字を覚える際に「意味」と「形」を別々に捉えてしまい、総合的な理解が難しい場合もあります。例えば「木」と「本」の意味的なつながりをイメージするのが苦手で、丸暗記で覚えようとして負担が大きくなってしまうこともあります。

さらに、微細な部分にこだわりすぎて、学習が進まないといった例も見受けられます。

簡易チェックリスト【自閉スペクトラム症(ASD)】

| ✓ | 漢字に対して興味が薄い、または特定の漢字にのみ強く興味を持つ |

| ✓ | ルールやパターンを重視しすぎて、応用が苦手 |

| ✓ | 似た形の漢字や部首の細部に過度にこだわる |

| ✓ | 言葉の意味や背景をイメージするのが難しい(例:「木」と「本」の関係性) |

| ✓ | マイルールで学習を進め、一般的な教え方を受け入れにくい |

| ✓ | 対人コミュニケーションにも独特のこだわりがあることが多い |

発達障害チェックリストについてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「発達障害チェックリスト【中学生のお子さん向け】」

5. 視覚認知の弱さ(視空間認知障害)

視覚認知、特に視空間認知に弱さがある場合、漢字の細かい形状やバランスを捉えることが難しい傾向にあります。

「左右反転してしまう」「へんとつくりの配置がずれる」「漢字の上下や左右の間隔がバラバラになる」などがその一例です。

例えば「国」と書きたくても「囗」の部分が大きく崩れてしまう、「時」と書こうとして「寸」や「寺」のパーツを誤って位置を入れ替える、といったミスが起こりやすくなります。

視覚的に「形を正確に捉える」ことが難しいため、漢字がなかなか定着しにくいのが特徴です。

簡易チェックリスト【視空間認知障害】

| ✓ | 漢字の「へん」と「つくり」の位置やバランスが崩れやすい |

| ✓ | 書いた漢字の左右や上下のバランスが極端に悪い |

| ✓ | 文字の左右反転や、似たパーツの入れ替えが起こりやすい |

| ✓ | パズルや図形問題が苦手 |

| ✓ | 細かい線やパーツの違いを見分けるのが難しい |

| ✓ | 視写(黒板の文字をノートに写すなど)が非常に遅い |

WISC-4検査の知覚推理(PRI)についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「WISC-4検査の知覚推理(PRI)とは?|スコアが低い子の特徴とサポート法」

6. ワーキングメモリー(WMI)のスコアが低い

ワーキングメモリー(作動記憶)のスコアが低い子は、漢字を覚える・書く過程でもつまずきが起こりやすいです。ワーキングメモリーが弱いと、漢字の「形」「読み」「意味」など複数の情報を一度に保持することが難しくなります。

例えば、漢字の書き順や構成を覚えていても、いざ書くときには忘れてしまう、あるいは「3回書いて、次に意味を書こう」といった指示を覚えきれないという困りごとも起こりやすいです。その結果、漢字の反復学習がスムーズに進まず、「前に覚えたはずなのにすぐ忘れる」という状況を繰り返してしまいます。

簡易チェックリスト【ワーキングメモリー(WMI)のスコアが低い】

| ✓ | 書き取りの際、書き順や部首の順番をすぐ忘れてしまう |

| ✓ | 「覚えたはずの漢字」を翌日には忘れていることが多い |

| ✓ | 複数の指示を同時に覚えて行動するのが苦手(例:「3回書いて、次に意味を書く」) |

| ✓ | 音読や書き取りをしても、途中で次にやるべきことを忘れる |

| ✓ | 算数や国語の文章題で、途中の情報を保持しきれず混乱しやすい |

| ✓ | 暗記や反復学習で負担を感じやすく、記憶が長続きしない |

ワーキングメモリーについてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「ワーキングメモリーが低い子の特徴とよくある困りごと」

【症状別】漢字を覚えられない子どもへの支援法

漢字学習が苦手な子どもには、その子の特性に合わせた支援や学習法が効果的です。一律の方法ではなく、個々に合ったアプローチを取り入れることで、学習の負担を軽減し、自信を育むことができます。

ここでは、代表的な6つのケース別に支援策を紹介します。

1. ディスレクシア(読字障害)の支援策

音声読み上げ機能を活用する

ディスレクシアの子は、視覚からの情報処理が苦手なことが多いですが、聴覚からの理解は比較的得意な場合があります。タブレットやパソコンの音声読み上げ機能を活用して、漢字や文章を耳からインプットすることで、読みの負担を軽減できます。読みにくい文章も、音声とセットで聞くことで、理解がスムーズになることが多いです。

色分け・マーカーで視覚をサポート

漢字の部首や似た形の部分を、赤・青・緑などで色分けすることで、視覚的にパーツの違いが明確になります。たとえば「時」の場合、「日」と「寺」を別の色で分けると、構造の理解がしやすくなり、読み間違いの予防につながります。

短く区切った文章を練習する

長文を一気に読むのは負担が大きいため、まずは1文ごとに区切りながら音読練習を行います。短文の反復や、漢字一文字単位での読み練習が効果的です。

ルビつき・読みやすい教材の使用

教科書とは別に、ふりがな付きの読みやすいプリントや漢字カードなどを用意することで、無理なく読み進める練習ができます。

2. ディスグラフィア(書字表出障害)の支援策

書き取りにこだわらず、ICTを活用する

「手で書くこと」に負担が大きい子には、タブレット入力やキーボードのタイピングを併用すると良いです。書き取り練習ばかりに固執せず、音声入力や漢字変換などデジタルツールで漢字に親しむことで、漢字を覚える心理的なハードルが下がります。

マス目の大きいノートを使う

一般的なノートよりも、1マスが大きめの漢字練習帳を用意することで、パーツのバランスや配置感覚を養いやすくなります。「へん」と「つくり」の位置も取りやすくなり、形が整いやすくなります。

なぞり書き・下敷きを活用する

白紙にいきなり書かせるのではなく、漢字の輪郭をなぞる練習から始めると、手の感覚で形を覚えるのに役立ちます。また、下敷きで1行ずつ隠しながら板書させると、集中力を保ちやすくなります。

遊び感覚の学習ツールを導入する

漢字カルタや漢字ビンゴ、アプリなど、ゲーム要素を取り入れることで、書く以外の方法でも楽しみながら学べます。

3. 注意欠如・多動症(ADHD)の支援策

短時間×複数回に分けて学習する

ADHDの子は集中が持続しにくいため、長時間の漢字練習は逆効果になりやすいです。「5分練習→休憩→再開」というリズムで、1回あたりの負担を減らします。複数回に分けた方が効率よく学習できます。

モチベーション維持の工夫

ごほうびシール、スタンプカード、ポイント制など、達成感が得られる仕組みを取り入れることで、取り組みへの意欲を高めやすくなります。本人のやる気を引き出す工夫は非常に大切です。

余計な刺激を減らす学習環境づくり

気が散りやすいため、机の周囲を整理し、音や視覚的な刺激が少ない場所で学習することが有効です。また、座席位置を壁側にするなど、注意の分散を防ぐ工夫も効果的です。

学習方法に変化をつける

書くだけの反復は飽きやすいので、漢字のフラッシュカード、タブレットアプリ、クイズ形式の出題など、バリエーションを増やします。

4. 自閉スペクトラム症(ASD)の支援策

学習ルール・パターン化で安心感を作る

ASDの子は、ルール化・パターン化された学習が得意な場合が多いです。例えば「部首ごとの共通した意味」や「〇〇のへんがつくと〇〇に関係する言葉が多い」といった規則性を示すことで、理解が深まりやすくなります。

本人の興味に合わせる

「好きなジャンルの漢字から学ぶ」のも有効です。電車好きなら「駅」「線」「電」など、興味を持ちやすい言葉に関連する漢字から学習を進め、本人の興味関心の高い事柄から漢字学習につなげます。

視覚優位に合わせたビジュアル教材の活用

漢字の成り立ちや意味をイラスト化したカードなど視覚的な情報とセットで学ぶと理解が進みやすくなります。

学習に見通しを持たせる

「今日は5個の漢字」「終わったら休憩」というように、学習の終わりを具体的に伝えることで、安心して学習に取り組めます。

5. 視空間認知障害の支援策

空間配置を意識させる声かけ

「この線はどこから書く?」「へんとつくりの真ん中はどこ?」など、書く前に空間的な位置関係を意識させる声かけを行います。空間配置をサポートすることで子どもが漢字を習得しやすくなるでしょう。

大きなスペースで書く練習

ホワイトボードや模造紙などで、大きく漢字を書く練習をすることで、空間認知の負担を減らします。通常サイズのノートよりも、まずは大きな文字からスタートするのが効果的です。

パーツ分解学習を行う

漢字を「へん」と「つくり」に分解したり、パズルのようにパーツを組み立てたりする活動を通して、形の構成を理解する支援を行います。

色や線で空間情報を補助する

漢字を左右や上下に色分けしたり、補助線を引いたりすることで、バランスの取り方を支援します。視覚的にわかりやすく補助することでバランスの取れた文字が書きやすくなるでしょう。

6. ワーキングメモリー(WMI)のスコアが低い場合の支援策

指示を1ステップずつ分ける

「3回書いて、次に意味を書く」ではなく「まず1回書いてみよう」と、1つずつ指示を出すことが効果的です。同時に複数の情報を保持するのが難しいため、段階的に伝えるといいでしょう。

即時に行動に移せる仕組みを作る

指示を受けてから時間が空くと忘れてしまいやすいため、書く準備を整えた状態で学習に入ります。例えば、すぐ書けるように筆記用具や教材を揃えておくと効果が出やすいでしょう。

反復と休憩をセットにする

短い時間でも反復回数を増やすことで記憶に定着しやすくなります。ただし、無理に続けると逆効果なので、こまめに休憩を挟むことがおすすめです。

視覚・聴覚のダブル活用

「漢字を声に出して読みながら書く」「漢字の形をカードで見ながら書く」といったように、視覚と聴覚の両方を同時に使った学習が効果的です。

視覚だけではなく、聴覚も用いることで、より記憶に残りやすくなるでしょう。

まとめ

子どもが漢字を覚えられない背景には、発達障害や認知特性の違いが関係していることが多いです。そこで大切なのは、子ども一人ひとりの特性に合わせた適切な支援を行うことです。原因を理解し、無理のない方法でサポートすることで、学習の負担を減らし、子どもが自信を持って成長できる環境を整えていきましょう。

家庭教師のマスターでは、漢字が覚えられない発達障害のお子さんのサポートを行っています。ご興味のある方は気軽にご相談ください。

もっと知りたい方はこちら

⇒【発達障害コース】について

家庭教師のマスターについて

家庭教師のマスターの特徴

平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、

- 勉強大嫌いな子

- テストで平均点が取れない子

- 特定の苦手科目がある子

- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子

への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!

家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。

指導料金について

指導料:1コマ(30分)

- 中学生:900円/1コマ

- 小学1年生~4年生:800円/1コマ

- 小学5年生~6年生:850円/1コマ

- 高校生:1000円/1コマ

家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。

2人同時指導の割引き|ペアレッスン

兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!

※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!

教え方について

マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。

「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。

指導科目について

英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。

コースのご紹介

家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。

ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!

無料体験レッスン

私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。

体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。

また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。

他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!