【高校生必見】共通テストとセンター試験の違いは?|変更点を徹底解説!

公開日:2025年3月19日

大学入試の共通テストが導入され、センター試験は過去のものとなりました。しかし、「そもそも何が違うの?」「どんな変更があったの?」と疑問に思う人も多いはず。

このコラムでは、共通テストとセンター試験の違い、出題形式や配点、勉強法の違いまで詳しく紹介します。

センター試験と共通テストの基本的な違い

大学入試の共通テストは、2021年度から始まった新しい試験方式です。それ以前は「大学入試センター試験(センター試験)」が長年実施されていました。

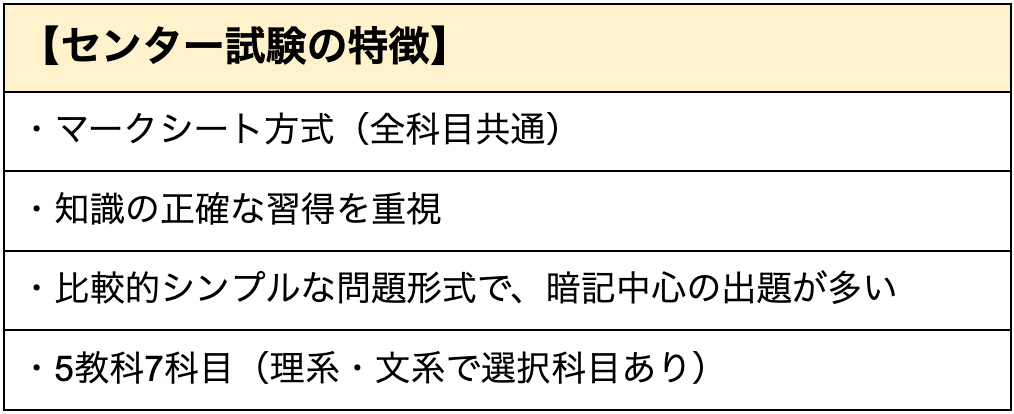

では、この2つの試験は何が異なるのでしょうか? それぞれの特徴を詳しく解説します。

1. センター試験とは?

大学入試センター試験(通称センター試験)は、1990年度から2020年度までの30年間実施されていた全国統一の大学入試試験です。

主に国公立大学の一次試験として利用されていましたが、一部の私立大学でも利用されていました。

センター試験は、基礎学力を確認するための試験であり、主に「正確な知識をどれだけ習得しているか」を問う試験であり、暗記が重視される傾向がありました。

2. 共通テストとは?

大学入学共通テスト(通称共通テスト)は、2021年度からセンター試験に代わって導入された新たな大学入試試験です。

目的は、受験生の「思考力・判断力・表現力」をより重視することでした。

例えば、英語では「リスニング」の配点が増加し、数学では問題文が長文化し、読解力を問う問題が増えました。そのため、単なる暗記では対応しづらくなっています。

3. 変更の背景と目的

では、なぜセンター試験から共通テストへと変更されたのでしょうか?

その背景には、社会の変化に伴う教育方針の見直しがあります。

特に、英語のリスニング配点が増加したのは、「実際に使える英語力の重視」という方針によるものです。また、数学や国語の問題が長文化したのは、「文章を読み解き、自ら考える力」を求めているためです。

変更の背景

- 暗記型の学習から、思考力・判断力を重視する学習への転換

- 知識の詰め込みではなく、実際の場面での活用能力を評価するため

- グローバル化に対応し、英語の「聞く・話す・読む・書く」能力を強化するため

4. 受験対象者の違い

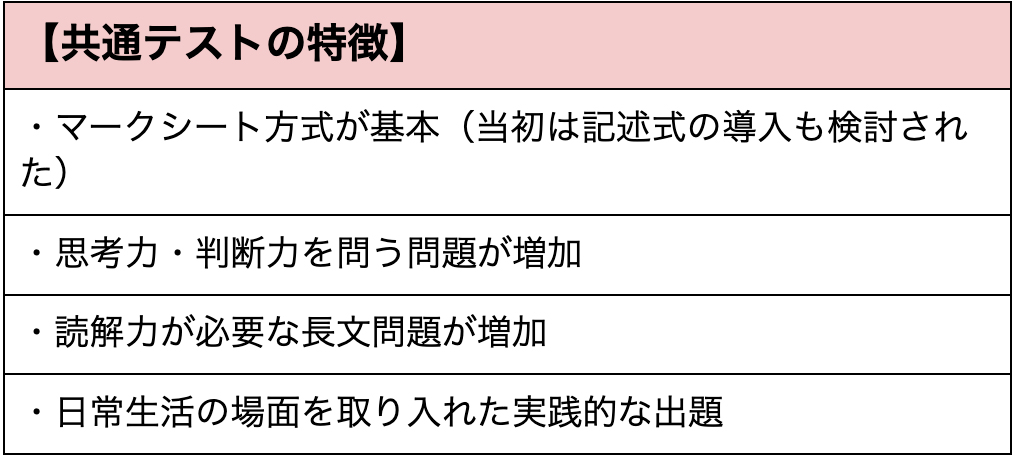

共通テストとセンター試験の受験対象者は基本的に同じですが、一部に違いがあります。

共通テストは、センター試験と比べて私立大学での利用が増えている点が特徴です。

国公立大学だけでなく、多くの私立大学でも共通テストの成績を入試に活用するケースが増えています。

受験対象者の比較

5. 大学入試における位置づけの変化

共通テストの導入によって、大学入試における試験の位置づけも変化しました。

共通テストは、センター試験時代と比べて「受験の選択肢を広げる役割」がより強まっています。

センター試験の位置づけ

センター試験は、主に国公立大学の一次試験として利用されていました。

受験生はセンター試験の点数をもとに志望校を選び、二次試験(個別試験)に臨むのが一般的でした。また、一部の私立大学でもセンター試験の結果を利用できる制度がありましたが、基本的に国公立大学向けの試験という印象が強いものでした。

共通テストの位置づけ

共通テストは、センター試験と同様に国公立大学の一次試験としての役割を担っていますが、私立大学での活用が拡大した点が大きな変化です。

出題形式・問題傾向の違い

共通テストは、センター試験と比べて「暗記重視」から「思考力・判断力重視」へと大きく変化しました。従来の単純な知識問題だけでなく、複数の資料を読み解いたり、実生活に即した問題が増えるなど、出題形式にも多くの変更が加えられています。

ここでは、具体的な違いについて詳しく見ていきましょう。

1. 思考力・判断力を問う問題の増加

共通テストでは、単なる知識の暗記ではなく、思考力や判断力を求める問題が大幅に増えました。

センター試験では、知識をそのまま再現すれば解ける問題が多く、例えば社会科目では年号や単語を覚えているだけで正答できる設問が中心でした。

しかし、共通テストでは「知識をどう活用するか」に重点が置かれ、複数の情報を組み合わせて考えさせる問題が増えています。

例えば、数学では計算力だけでなく、文章の中から条件を整理し、適切な解法を見つける力が求められます。また、国語や英語でも、読解力や論理的思考力が問われる問題が増えており、単に正しい答えを暗記するだけでは解答が難しくなっています。

2. 記述式導入の見送りとその影響

共通テスト導入当初、国語と数学で記述式の問題が導入される予定でした。しかし、採点の公平性や実施上の負担を理由に、本格的な記述式の出題は見送られることとなりました。

その結果、マークシート方式のままで思考力を問う形式へとシフトし、選択肢から解答を選ぶ問題でも、単なる暗記ではなく論理的な思考が求められるようになっています。

特に国語では、文章の流れを正しく理解し、適切な選択肢を選ぶ問題が増えたため、従来のような単純な読解問題ではなく、筆者の意図を的確に読み取る力が、より重要になっています。

数学においても、途中式を記述しなくても解答の過程を整理し、論理的に正しい選択をする必要があるため、解答のプロセスを意識した学習が求められるようになっています。

3. 問題文・選択肢の変化

共通テストでは、問題文が長文化し、単純な一問一答形式の問題が減少しました。

センター試験では、比較的短い設問の中で知識を直接的に問う問題が多く見られましたが、共通テストでは長めの文章を読み、その内容を正確に理解した上で答えを導き出す問題が増加しています。

選択肢の構成も単純な「正しいものを一つ選ぶ」だけでなく、「最も適切なものを選ぶ」「条件に合致するものを選ぶ」など、より正確な判断が求められるようになっています。

これにより、単にキーワードを覚えて解答するだけでは不十分で、文脈をしっかり把握し、適切な選択をする力が求められるようになりました。

4. 資料・データを活用した問題の増加

共通テストでは、文章だけでなく、グラフや表、図などの資料を活用する問題が増加しました。例えば、社会科目では統計データや歴史資料を読み取り、それに基づいて正しい判断を下す問題が多く出題されています。また、数学や理科でも、実験結果を示したグラフを解釈したり、データから法則を導き出す問題が増加しており、単純な計算能力だけでは対応できないケースが増えています。

このような問題は、実社会で求められる「情報を分析し、自らの考えを組み立てる力」に通じており、単なる知識の詰め込みではなく、データを根拠に論理的に考える力が求められるようになっています。

5. 各科目の出題傾向の違い

共通テストでは、科目ごとに出題傾向が変化し、センター試験と比べて新しい形式の問題が多く出題されています。

国語では、従来の評論・小説・古文・漢文に加え、実用文を扱った問題が出題され、文章の構成や筆者の意図を的確に読み取る力が求められています。

英語では、リスニングの配点が大幅に増加し、読解問題も日常的な場面を想定したものが多くなり、単語や文法の暗記だけでは対応できなくなっています。

数学では、問題文が長くなり、条件を整理しながら解答を導く力が必要になっています。

また、理科や社会科目でも、従来の暗記中心の出題から、データや資料を基にした考察問題が増え、論理的に考える力が重視されています。

このように、共通テストでは各科目で「知識をどう使うか」を重視する方向に変わっており、受験生は単なる知識のインプットだけでなく、実際に問題を解きながら考える力を養うことが求められています。

配点・試験時間の違い

共通テストでは、センター試験と比べて配点や試験時間に変更が加えられた科目があります。

特に英語ではリスニングの配点が大幅に増加し、試験時間の変化によって受験生の時間配分の戦略も重要になっています。

ここでは、具体的な違いとその影響について詳しく解説します。

1. 科目ごとの配点比較

共通テストでは、基本的な配点はセンター試験と同じく1,000点満点の大学が多いですが、科目によって変更が見られます。

特に英語では、センター試験時代は「筆記200点、リスニング50点」だったものが、共通テストでは「リーディング100点、リスニング100点」となり、リスニングの割合が大幅に増えました。

これにより、「リスニングが苦手な受験生にとっては不利になり、リスニングが得意な受験生には有利になった」という変化が起こっています。

また、理科や社会科目では基本的な配点は変わらないものの、出題形式の変化によって難易度に差が生じるケースもあります。

英語のリスニングについてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「英語のリスニングが上達するコツ|苦手な人にオススメの勉強法」

2. 試験時間の変化と影響

共通テストでは、試験時間が変更された科目があります。

特に大きな変更があったのは英語のリーディングで、センター試験の筆記試験(80分)に対して、共通テストは60分に短縮されました。

その一方で、リスニングはセンター試験では30分だったものが、共通テストでは30分に加えて試験後の指示時間が設けられ、リスニングの重要性が増しています。

また、数学I・Aの試験時間も60分から70分に延長され、よりじっくり考える余裕ができましたが、問題自体が長文化しているため、時間を有効に使う必要があります。

国語や他の科目の試験時間は基本的に変わりませんが、問題の文章量が増えたことにより、時間配分を工夫する必要が生じました。

3. センター試験と共通テストで有利・不利な科目

共通テストに移行したことで、受験生にとって有利・不利が明確に分かれる科目が出てきました。

例えば、英語ではリスニングの配点が増えたため、読むことが得意でも聞き取りが苦手な受験生にとっては難しくなりました。逆に、英会話やリスニングを得意とする受験生にとっては有利な変化と言えるでしょう。

数学では、センター試験時代と比べて問題文が長くなり、処理能力が求められるため、素早く問題を解くのが苦手な受験生にとっては厳しい試験になりました。

国語も、評論や実用文の読解力がより求められるようになったため、文章を素早く読み、論理的に整理する力がより求められています。

一方で、理科や社会では、センター試験と比べて大きな変更はないため、従来の勉強法が活かしやすい傾向があります。ただし、資料やデータを活用した問題が増えているため、単純な暗記だけではなく、資料を基に考える練習が重要になっています。

4. 時間配分の重要性と対策

共通テストでは、問題文が長くなり、考えさせる問題が増えたため、時間配分の重要性が以前よりも一層増しました。

特に、国語や数学、英語リーディングでは、時間内にすべての問題を解き切ることが難しくなっているため、「どの問題にどれくらい時間をかけるべきか」を意識した対策が必要です。

共通テストでは時間配分の戦略が大きく影響するため、実際の試験形式に慣れることが非常に重要です。

普段の勉強でも、単に問題を解くだけでなく、「時間を計りながら解く練習」を積み重ねていくことが、共通テスト攻略の鍵となるでしょう。

共通テストに求められる勉強法

共通テストでは、従来のセンター試験と比べて「思考力・判断力・表現力」を重視した出題が増えました。そのため、単なる暗記ではなく、知識を応用しながら解答する力が求められています。また、問題文が長文化し、試験時間内にすべて解き切ることが難しくなったため、解答スピードを意識した学習が重要になります。

ここでは、共通テストに向けた効果的な勉強法について詳しく解説します。

1. 暗記型から思考力重視へのシフト

センター試験では、知識の正確な暗記が求められる問題が多く、英単語や数学の公式、社会や理科の重要用語を覚えていれば得点できる傾向がありました。しかし、共通テストでは、覚えた知識を「どのように活用するか」がより重要視されるようになっています。

例えば、英語のリーディングでは、単語や文法を知っているだけでは解答できず、文章全体の構造を理解し、文脈の中で適切な情報を見つける力が求められます。

数学では、公式の暗記だけでなく、問題の条件を正しく整理し、適切な解法を選ぶ力が求められます。

社会科目では、単なる暗記問題ではなく、歴史の流れや経済の仕組みを理解した上で、資料やグラフを分析する力が問われるようになりました。

このように、単純な暗記だけでは対応できなくなっているため、日頃の学習では「なぜこの答えになるのか?」を考えながら進めることが重要です。

2. 効果的な問題演習の方法

共通テストでは、「複数の情報を組み合わせて考える力」が問われるため、単純な一問一答形式の学習だけでは十分ではありません。

効果的な演習方法として、実際の試験と同じ形式の問題を解くことが重要になります。

例えば、英語の長文問題では、「本文のどこに答えのヒントがあるか」を素早く見つける練習をすることが効果的です。

数学では、難易度の高い問題に取り組むだけでなく、「いかに短時間で解くか」を意識しながら解答することが求められます。

国語では、評論や実用文の読解練習を増やし、筆者の主張を論理的に整理する力を鍛えることが必要です。

また、社会や理科では、データを読み取る問題が増えているため、教科書の内容だけでなく、実際の統計データやグラフを活用した問題に取り組むことが有効です。

3. 共通テスト対策に適した模試の活用

共通テストでは、試験時間の制約や問題の難易度の変化に対応するため、模試を活用して実戦形式に慣れることが非常に重要です。

特に、全国規模の共通テスト対応模試を定期的に受験することで、自分の得意・不得意分野を把握し、それをもとに学習計画を立てることができます。

模試を受けた後は、「どこで時間を使いすぎたのか」「どの問題でミスをしたのか」といった点を分析し、次回の試験に活かせる改善点を見つけることが大切です。

ただし、模試の結果に一喜一憂せず、どの分野を重点的に復習するべきかを見極め、その結果を実際の学習に反映させることが重要です。

4. 時間内に解ききるためのトレーニング

共通テストは、センター試験よりも問題の文章量が増えたため、時間内にすべての問題を解き切るためのスキルが必要です。そのため、普段の勉強から「時間を計りながら解く」ことを意識し、本番に向けてトレーニングを積むことが大切です。

具体的な対策として、英語のリーディングでは、「文章をすべて読もうとしない」ことが重要です。設問を先に確認し、重点的に読むべき部分を判断する練習をすることで、効率的に解答できるようになります。

数学では、難しい問題に時間をかけすぎないよう、解ける問題を確実に終わらせる戦略が求められます。

国語では、評論や実用文を素早く読み、筆者の主張を整理する練習をすることで、時間の節約ができます。

また、実際の試験と同じ時間で模擬試験を行い、「どの問題にどれくらい時間を使うか」を事前に決めておくことも有効です。

5. 効果的な学習計画の立て方

共通テスト対策では、科目ごとの特性に合わせた学習計画を立てることが重要です。

従来のセンター試験では、直前期に暗記量を増やすことで得点を伸ばすことができましたが、共通テストでは「思考力を鍛える学習」が重要となるため、長期間にわたり継続的に学習を行うことが求められます。

効果的な学習計画を立てるためには、まず「本番までに何を優先して学習すべきか」を整理し、各科目の対策スケジュールを明確にすることが大切です。

例えば、英語のリスニングは短期間で成績を向上させるのが難しいため、早い段階から継続的に対策を行う必要があります。また、数学では、基礎問題の定着を早めに終わらせ、本番に向けて応用問題や実戦的な演習を増やすと効果的です。

また、模試の結果を活用して、自分の弱点を重点的に強化する計画を立てることも重要です。

単に「毎日〇時間勉強する」といった計画ではなく、「今週は数学の確率分野を重点的に強化する」「来週は英語のリスニング対策を集中的に行う」など、具体的な目標を設定することで、効率的に学習を進めることができます。

まとめ

今回は「センター試験」と「共通テスト」の違いについて解説してきました。

共通テストは、従来のセンター試験とは異なり、単なる知識の暗記ではなく、思考力・判断力・表現力を重視する試験へと変化しました。

共通テストは、決して暗記力だけでは太刀打ちできない試験ですが、正しい対策をすれば確実に得点を伸ばすことができる試験でもあります。

日々の学習を計画的に進め、自分の弱点を補強しながら、限られた時間の中で最大限の成果を発揮できるよう準備をしていきましょう。

家庭教師のマスターでは、大学受験生向けに共通テスト対策の指導を行っています。ご興味のある方は、気軽にお問合せください。

もっと知りたい方はこちら

⇒【大学受験コース】について

家庭教師のマスターについて

家庭教師のマスターの特徴

平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、

- 勉強大嫌いな子

- テストで平均点が取れない子

- 特定の苦手科目がある子

- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子

への指導や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!

家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。

指導料金について

指導料:1コマ(30分)

- 中学生:900円/1コマ

- 小学1年生~4年生:800円/1コマ

- 小学5年生~6年生:850円/1コマ

- 高校生:1000円/1コマ

家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。

2人同時指導の割引き|ペアレッスン

兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!

※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!

教え方について

マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。

「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。

指導科目について

英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。

コースのご紹介

家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。

ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!

無料体験レッスン

私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。

体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。

また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。

他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!